カテゴリー別アーカイブ: 部会活動(案内)

第28回九州研究部会・第6回中部経済研究部会合同研究会開催ご報告

第28回九州研究部会・第6回中部経済研究部会合同研究会を開催させていただきました。

九州研究部会 主査 金津 謙(実践女子大学)

中部経済研究部会 主査 深見 環(四天王寺大学)

幹事 宮脇 敏哉(四天王寺大学)

深見 環(四天王寺大学)

日時 2021年11月23日(水曜日)19:00から21:00まで

場所 Zoom(実践女子大学)による遠隔開催

発表者

1 宮脇敏哉 四天王寺大学

国際貢献においてのSDGs9.産業と技術革新の基礎をつくろう

ー開発途上国に必要なイノベーションー

2 金津 謙 実践女子大学 DPF規制に対する世界的競争法構築の可能性

3 手嶋慎介 愛知東邦大学

共同発表者 Kanameya -カナメヤ- 代表 松井健斗

産官学連携による若者支援を通した地域活性化の取り組み(2)

~名古屋市における実践事例~

4 寺田篤史 徳山大学 倫理学の授業を哲学カフェで?

5 中嶋克成 徳山大学 大学生による周南市 スポーツ人口の増加策提言

~課題解決型インターンシップを通して~

6 庄司一也 帝京平成大学

コミュニケーション行動のチェックリストからみる医療スポーツ系学生のキャリア形成支援に関する研究オンラインの学習経験を活かした教室授業でのコンピュータ支援によるアクティブ・ラーニングの試み

コロナウィルス流行により、オンラインでの開催となりました。

研究会の後、オンライン懇親会を開催しました。

今後もこうした研究会を開催していきたいと考えております。

多くの皆様の参加をお待ちしております。

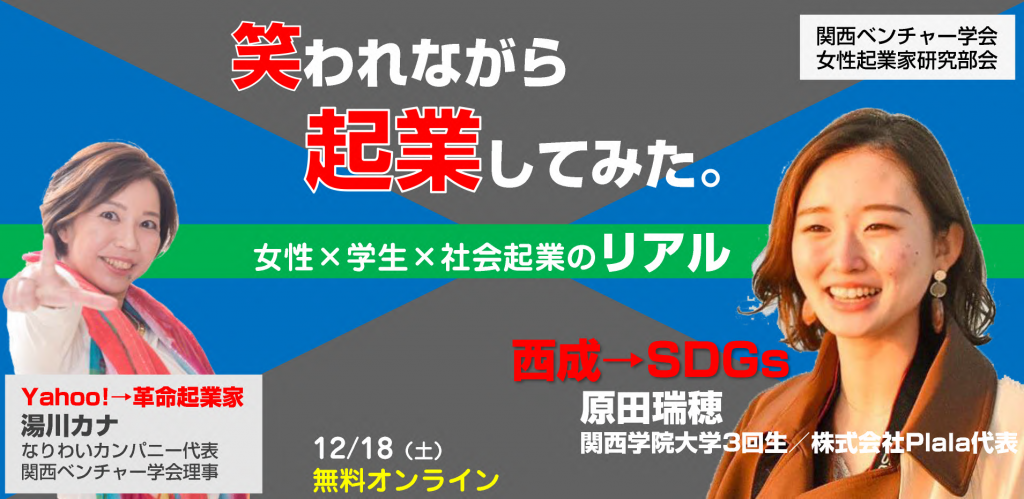

【研究部会 2021年12月18日(土)】女性×学生×社会起業のリアル① ゲスト:原田瑞穂さん

女性起業家研究部会のご案内

女性×学生×社会起業のリアル① ゲスト:原田瑞穂さん

「笑われながら起業してみた」

昨今、とかくチヤホヤされがちな「学生起業家」「社会起業家」そして「女性起業家」。

その実態はどうなのだろう? それぞれの当事者は、どんなことを経験し、どんなことを考え、どんなことをやろうとしているのか。

起業家のリアルを知り、研究者と共に考えるシリーズ。第1弾は、「SDGsダイアリー」等の社会啓発事業で今年8月に起業した、関西学院大学3回生の原田瑞穂さんがゲストです。

※なお、たまにご質問をいただきますが、もちろん男性のご参加も大歓迎です!

パネラー:

ゲスト:原田瑞穂(”西成からSDGsへ” 関西学院大学人間福祉学部社会起業学科3回生/株式会社Plala代表)

ホスト:湯川カナ(”初期ヤフーから革命起業家へ” なりわいカンパニー代表/関西ベンチャー学会理事)

研究者:野長瀬裕ニ (”企業探検家” 摂南大学経済学部 経済学教授)

【日時】2021年12月18日(土)13:00-15:00

【開催方法】オンライン(Zoom)

【参加費】無料

【参加方法】

12月17日(金)までに、こちらの応募フォームからお申し込みください。イベント2日前をめどに、Zoom URLをお送りいたします。

https://forms.gle/Uw4e3E5LmSg7S6qy8

※メールの不着やご質問等は、いつでも関西ベンチャー学会女性起業家研究部会事務局<w.kansai.venture@gmail.com>までお知らせくださいませ。

<プロフィール>

〇原田瑞穂(株式会社Plala代表/関西学院大学人間福祉学部社会起業学科3回生

2000年大阪市西成区生まれ。高校時代に地元を離れ、「西成」に向けられる偏見を知る。進学した関西学院大学社会起業学科でSDGs達成国上位・スウェーデンへ視察ツアーに訪れた際、帰国する機内で「今日からできるSDGs」スケジュール帳を着想。学生仲間と準備を重ね、2021年8月、株式会社Plalaを設立。クラウドファンディングを成功させ第1弾ダイアリーを制作した他、学生や企業に対するSDGs啓発事業を行っている。

〇野長瀬裕ニ(摂南大学経済学部経済学教授)

1961年東京都生まれ。東京大学農学部卒業後、製造業で勤務しつつ、早稲田大学大学院にて博士(学術)号取得。現場主義を重視し、多数の企業を訪問・分析し、地域経済や産業を読み解くスタイルから、「企業探検家」とも呼ばれる。産業クラスター第一号認定組織の(一社)首都圏産業活性化協会会長。

〇湯川カナ(なりわいカンパニー株式会社代表/関西ベンチャー学会女性起業部会主査)

早稲田大学法学部在学中に学生起業に参加、Yahoo! JAPAN創設メンバーに。その後、ストックオプション権を返上してスペインへ移住、10年間フリーライターとして活動。帰国後は神戸を拠点に、女性と若者の社会参加支援を推進。産学官民連携の学びの場「一般社団法人リベルタ学舎」、複業プラットフォーム「なりわいカンパニー株式会社」を設立。2018年4月より兵庫県広報官(現アドバイザー)。

【関西ベンチャー学会女性起業家部会】

関西ベンチャー学会は、ベンチャー育成を通して関西経済の活性化を図ることを目的に設立された団体です。研究者だけでなく、ベンチャーに関心をもつ個人にも開かれた学会であることを大切にしています。

女性起業家研究部会は、女性創業者による起業が増えることによって、日本社会における女性の活躍の場が広がり、起業家以外の女性にとってもチャレンジの機会が増えることを目指して、女性起業家の支援・交流・研究を中心とした活動を行っております。

会員資格はございません。様々な分野の専門家や実践者と共に活動をしてみたい方、交流してみたい方、お待ちしております(学生会員制度あり)。

※女性起業家部会にご関心のある方やご質問等なども、いつでも関西ベンチャー学会女性起業家研究部会事務局<w.kansai.venture@gmail.com>までお知らせくださいませ。

第10回ビジネスモデルとベンチャー研究部会(11月13日)

第10回ビジネスモデルとベンチャー研究部会開催のご案内

日時:2021年11月13日(土)10:00~12:30 場所:オンライン(ZOOM)で行います。

参加申込:下記のPeatixまたはMailのアドレスから申し込んで下さい。当日(ZOOM)のURL,ID/PWは直前の11月12日(金)にお書き頂いたメールアドレス宛に送ります。メールで申し込まれる場合のタイトルは「第10回ビジネスモデルとベンチャー研究部会に参加」とお書きください。また、本文に、1.お名前( )2.ご所属名( )3.メールのアドレス( )4.電話番号( )を記入下さい。宛先は小西一彦(研究部会主査)です。

→https://peatix.com/event/3075321/view

——————————————————————————————————————

第1部 講演と質疑応答(10:00~12:00)

第1報告「シリコンバレーでの起業と崖っぷち人生(現在進行中)」(10:00~11:00)

報告者:竹内ひとみ氏(Coloridoh Inc. Founder)

<プロフィール>

1974年兵庫県生まれ。4児の母。ドットコムバブル時代のソフトウェアの営業を経て結婚。妊娠中に取得した料理の資格を生かし、結婚後は料理・お菓子教室の講師や雑誌のフードコーディネーターとして活動。2014年、夫の仕事で家族でシリコンバレーに渡米し、スタートアップ向けのシェアハウスを運営。2019年、自身のアイディアを元にcoloridoh(コロリド)創業。2021年、日本ローンチに向け、準備中。

<講演内容の概要>

キャリアもコネもお金もない主婦が、45歳でシリコンバレーで起業し、絶賛足掻き中のストーリーをエピソードトーク満載でお話します。ドットコムバブル時のベンチャー企業での経験、日米での子育て、シリコンバレーでのシェアハウス運営は7年間で60カ国以上、6,000人以上を迎え、休むことなく大量の家事をこなす日々、全ての体験が私を成長させてくれました。なぜ起業したのか、小学館や味の素など、次々と大手企業のアクセラレーターに採択されたのは何故か、そして現在。まだまだ挑戦は始まったばかりですが、少しずつ広がる輪を感じながら可能性にワクワクしております。色々あって、やっぱり人生は面白いな!と、皆さんと共有できる機会になれば幸いです。

————————————————————————————————————————-

第2報告「地域版プラットフォームビジネスとは」(11:00~12:00)

報告者:矢下幸司氏

(一般社団法人都市文化観光研究機構 代表理事、関西ベンチャー学会会員)

<プロフィール>

前職の週刊トラベルジャーナルでは編集部記者、朝日新聞出版では、観光運輸レジャーを担当し、 観光分野では地域振興に役立つ企画特集を立案、 行政自治体や団体、流通を巻き込んだイベントや関連書籍なども数多く手掛けてきた。 観光分野でのマネジメント人材、後継者育成。地域経営の担い手として、 マーケティング事業や自治体の観光施策アドバイザー、観光地のコンテンツ開発なども行う 一般社団法人都市文化観光研究機構を兵庫県神戸市で設立。 現在は、兵庫県阪神南県民センターの文化観光政策委員、阪神南都市型ツーリズム推進協議会委員も務める。昭和49年兵庫県西宮市生まれ、兵庫県立鳴尾高校、阪南大学商学部、立教大学大学院前期博士過程修了(経営管理学修士号/MBA取得)

<講演内容の概要>

起業をして1年半、ビジネスモデルを構築するときに特に重要視をしたのが、フレームワークのSTP分析。トラベルジャーナル、朝日新聞出版とメディアでは、企画・取材・編集と出版ビジネスに関わり、観光・運輸・レジャー産業を追い続けてきた。この20年、団体旅行から個人旅行へ、さらにオンライントラベルや訪日旅行の全盛時代を経て、オーバーツーリズムを生み、観光公害という残念な言葉も生まれました。アフターコロナへの道筋も見えてきた昨今、必要とされてきた地域版プラットフォームビジネスの概念や観光ホスピタリティ産業の中での需要性をご説明しながら、一般社団法人都市文化観光研究機構のビジネスモデルのミッション、ビジョンについてお話します。

————————————————————————————————————————-

第2部:交流会&懇親会(12:00~12:30)

講演者を囲んで質疑応答の続行&参加者の自己紹介など情報交流を行います。

————————————————————————————————————————-

第2回「AI+農業+経営」プロジェクト研究部会

関西ベンチャー学会 第2回「AI+農業+経営」プロジェクト研究部会

日時:2021年10月29日(金) 18:30-20:00

演題:農産物加工による地域の名産品づくりと活性化

講演者:幸南食糧(株) 地域活性化研究所 所長 橋本太郎 氏

概要:

「おくさま印」の商標で知られる「幸南食糧株式会社」は、大阪府松原市で小さな米屋から50年前にスタートし、現在は、全国有数の米穀卸として海外にも展開しています。同社では、2020年に、国産農産物を通じて地域活性化に貢献していきたいという思いから、「地域活性化研究所」を設立、日本各地の特産品である農産物を生かしたオリジナル加工食品の企画、開発、商品化、デザイン、販売に取り組んでおられます。

今般、同事業の責任者で、6次産業化プランナーである、地域活性化研究所所長・橋本太郎氏をお招きし、日本各地で手がけられてきた同社の取り組みについてお話を伺うとともに、2020年にオープンした「新食品開発センター」にある世界最先端のレトルト真空食品製造機を用いた加工食品・保存食品の概要や、コラボレーションの提案についてお話があります。多くの方のご参加をお待ちしております。

会員無料。当部会への参加が初めての非会員・学生は無料です。

入会をお申し込みいただくと2回目以降の方も無料です。

発信者 主査 定藤繁樹

申込/連絡先 天野了一 amayan@ amayan.net

幸南食糧株式会社 米匠庵 地域活性化研究所所長 橋本太郎氏

http://kohnan.co.jp/ 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1−43 あべのハルカス 29階 06-6227-0930

講演概要『ファンづくり型地域振興から考える観光産業』

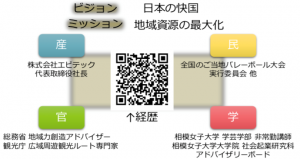

5月11日の「文化観光研究部会」は、株式会社・社会起業研究所・学生団体それぞれの『エピテック』を運営、および運営サポートされている藤川遼介さんに登壇いただきました。(参加者44名)

タイトル:ファンづくり型地域振興から考える観光産業

〜観光復興のカギを握る地域住民の笑顔の生み出し方〜

【藤川遼介さんのプロフィール】

2012年 東京農業大学

国際食料情報学部 卒業

2014年 一橋大学大学院 商学研究科 修士課程修了(MBA取得)

総務省 地域力創造アドバイザー、観光庁 広域周遊観光ルート専門家

主な業務内容

• 観光まちづくり法人(DMO)立ち上げサポート

• 地域おこし協力隊導入設計

• 大学間連携サポート

• 地域住民プロジェクト立ち上げ 例) ご当地バレーボール大会 全国普及 プロデュース

藤川さんのビジョンは「日本の快国(快い国)」、ミッションは「地域資源の最大化」であると冒頭にお話されました。

次に「地域〇〇」の言葉の定義として、「地域づくり」「地域活性化」「地域おこし」など色々あるが、「地域づくり」は自治的施策であり“道の駅”など、「地域活性化」は経済的施策であり“名産品の創出や6次産業”、「地域おこし」は情緒的施策であり“シビックプライドや地域交流”を指し、これらを総称した言葉が「地域振興」であり、「地方創生」という言葉は、“都市部”に対して“地方”を対比させたスローガンだと定義されました。

大学院での研究は「自治体webのレイアウト比較」で、当時の主流は文字ばかりの自治体が中心だったのですが、徳島県神山町のwebは写真の活用が上手く、ファーストビューの情報量が少なく、イラストを駆使されており、テキストを減らし、情報を探しやすくされていると分析されました。そして山形県朝日町に文字の少ないWebページのレイアウト を提案されています。

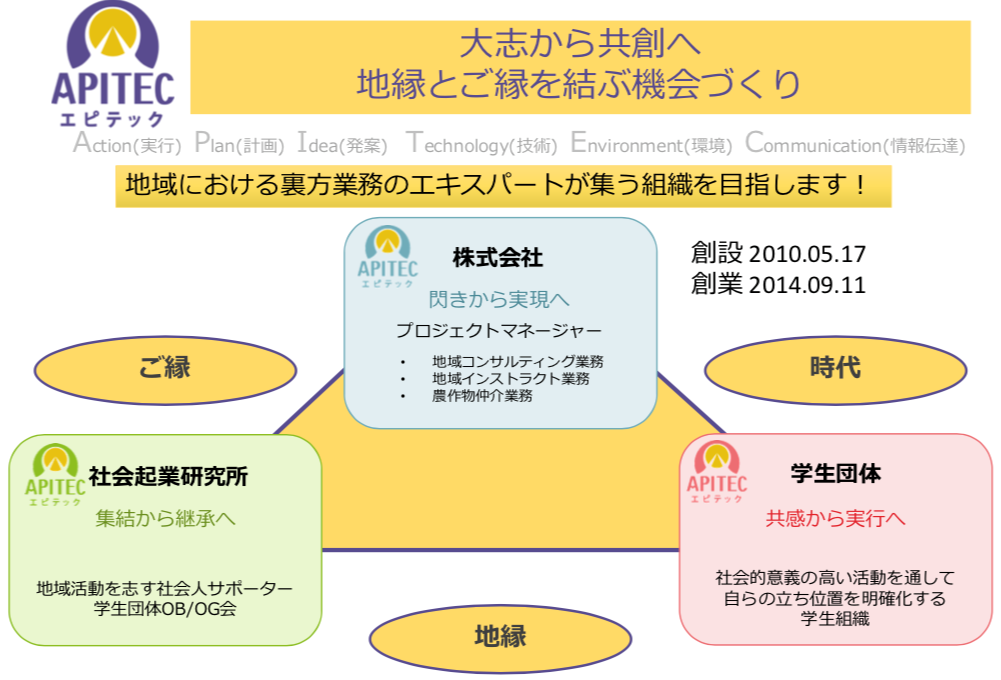

株式会社・社会起業研究所・学生団体それぞれの『エピテック』の機能

2011年の東日本大震災を契機に、東北地方の再生や発展を意識したそうです。そして、他の大学とも一緒に活動したいと仲間に話すなかで、学生団体を立ち上げられます。

株式会社『エピテック』は“地縁とご縁を結ぶ”を理念に、地域コミュニティの形成から、地域経済の循環における伴走として、コンサルティング、企画、そしてプロデューサーとして若手の育成から運営まで関わるといいます。

学生との関わりの中で若者の考え方の変化も感じています。

2010年頃は「社会起業」の関心が強く、2014年頃は「地方創生」に関わりたいと変わり、その後「就活」を意識した “インターン制度”が主力になって来た影響で大きな変化が生まれます。2021年は、コロナ禍の影響もあり、活動に制限がかかったことから、「自己成長」につながるものへの関心が強くなっているといいます。

これまでの活動を通して、学生の「〇〇やりたい」を尊重し(学生団体エピテック)、大人が「よし分かった」と学生の背中を押してやる(株式会社エピテック)という形を作っています。大人が責任を持てる範囲の仕組みの中で、学生が個性を出すという形の方が、今の学生は伸び伸び活動できるみたいです。

事業としては、プロジェクトチームを結成し、地元の方と相談して事業化するといい、エピテックの強みは、学生の信頼を得ていることにあるようです。

2000年頃から「泥んこバレー大会」が全国的に広がりましたが、これらは商業的要素が強く、私たちが目指すのは地域の方と地域外の方がつなげる活動でした。私たちが最初の取り組んだ「ご当地バレーボール大会(泥んこバレー)」は茨城県筑西市でした。

プランニングにはこだわりました。地域の人と、電線一つ無い「地域に映える場所」を徹底的に探し、筑波山を背景にして、その横に“ひまわり畑”を作ったことです。そこでバレーボールをして、インスタ映えする写真や動画をあげて、人気スポットを作る活動へとつながりました。

地元の方が「こんなに不便な土地に若い人など来ない」と言われていた所に、若い人が集まってくる実績から、成功体験を感じてもらいました。実際に、参加した女性参加者のインスタグラムなどへの投稿から、「泥んこになれる場所」「満開のひまわり畑」「写真を撮って楽しい」ということが伝わったといいます。そして、投稿した女性を中心に翌年は参加チームが倍増する程、より多くの参加者が集まりした。

大会の運営や経費などをマニュアル化しており、このマニュアルを持っていることを聞きつけた地域から「私たちの地域でもやってほしい」と依頼が来ているといいます。

「泥んこバレー」を行なった茨城県筑西市では、多くのお客様を受け入れた経験から、新たなプロジェクトが生まれました。

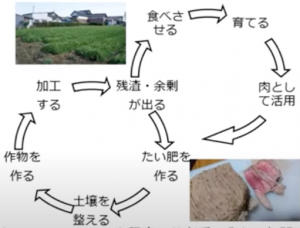

そのプロジェクトは、毎日約2トンの余剰野菜が廃棄されている地域の課題に着目しました。この余剰野菜をダチョウに食べさせることにより、肉として販売し、家畜の排尿を堆肥にして土壌を整え、作物を作り、加工するという循環を、休耕地を使って作ろうという動きに発展しました。

大分県宇佐市では麦焼酎「いいちこ」を作るときの残渣を使って土壌改良した循環も生まれています。岩手県二戸市でも日本酒の「南部美人」とコラボしながら、地域振興する取り組みも行いました。福井県南越前町では、泥んこバレーのような企画を象徴に地域体感宿として地域交流を目的としたゲストハウスが誕生しました。これらの取り組みは、若い人に来てもらい知ってもらうキッカケをつくるために「泥んこバレー」を広報的な活動として活用しました。

プロセスを整理すると、分かりやすい企画(泥んこバレー)を実施し、地域活動のコミュニティづくりに4年間ほどかけて、新たな産業創出して、若手の育成及び事業継承できる仕組みを作っていくことを目標としています。現在の地方部は、若手が夢を持つことができる仕事を作ることが大切だと考えます。

“外から来る移住者に頼る”のではなく、外の人と地元の人の知見を合わせることが大切なのです。そのためにファンを作る仕組みは、「営業」するのではなく「視察したくなる」、「広報」するのではなくて「参加したくなる」、学び方も「受講する」のではなくて「実践したくなる」仕組み、楽しみながら作ることが大切だと思っています。

通信回線も2000年3G時代は文字ばかりの情報、2010年4G時代はスマホが登場して画像を送る時代、2020年5G時代は動画配信が主流に変わってきています。

最近は、シニアも「LINE」を使う人が増えています。その理由は、コロナ禍において、孫の動画や写真を楽しみにしている人がより増えたからです。また、シニア層とYouTubeはとても相性が良いです。なぜなら、LINEで送られてきたWebサイトのURLは怖くてクリックできないといいます。しかしながら、送られてきたYouTube動画は、動画が埋め込まれて送信されるため、何の動画かわかるため、安心して視聴することができます。私たちは、地域の活動をなるべく動画にまとめるようにしてきました。その結果、地域のシニアの方々のお喋りのネタとして、地域活動の動画を見て楽しんでもらい、応援してもらえるようになりました。

このように世代を超えて地域活動を楽しむことができるようになった活動は、とても大きな成果だと思っています。

5Gの時代は、より情報が拡散されると考えられます。そのため、これまでのような“webページをSNSで拡散する“のではなく、”SNSで拡散された情報を、信頼できるwebページに集約“するというWebページの在り方も変化すると考えます。私は、このWebの活用を考えるにあたり、これまでの地域のみなさんの反応を活かして、動画の活用方法に力を入れることにしました。

しかしながら、私が力を注いだことは、YouTuberのように配信数で収益を上げる考え方ではなく、広報・PR・知名度向上を目的として、Web上での“検索ヒット率”を上げる考え方です。

↓ 地方創生詞「Broup」 https://www.youtube.com/channel/UCxpTQwuCfT6U55zuH21ri6A

そこで始めた活動が、大学生が地域の活動やその思いを伝える「Social Design Girls17」です。2020年年始に新型コロナウイルスの影響で地域企画の実施が困難になると予測し、集客イベントではなく、少人数で地域の魅力発信になる活動を行おうと早めに行動を起こしました。

この企画を考えたきっかけは、「ご当地バレーボール大会」などに参加した女学生に、「地域のおじいちゃん達をインタビューしてもらえないか」とお願いしたところ、「お役に立てるならやりたいです」ということで始めることになりました。

この企画は、地域側のメリットではなく、大学生側のメリットも考えることにこだわりました。大学生が地域とか関わるメリットを明確に持って欲しかったからです。そのため、大学生が将来的に就活や論文作成、さらには企画書作成などに役立つよう構成や演出を学べるコンテンツとしました。大学生は、この企画への参加を通して、社会人になる心構えを身に着けます。具体的には、「社会性(コミュニケーション能力)」「論理性」「主体性」を磨き上げていくことを目標としています。

この活動の結果、私たちの動画は、Googleで検索上位に持っていきやすいプラットフォームを作り上げることに成功しました。「地方名

地方創生」「地方名 SDGs」などと検索し、範囲を「動画」に絞り込むとエピテックの動画が1番など上位に検索されます。「茨城県筑西市 SDGs」で検索すると「すべて」の項目で検索上位に出てくるようになりました。

私は、誰が見ても客観的に認めざるを得ない地域活動の成果を目標としてきました。

地域のみなさんの頑張りや想いを客観的に評価してもらいたいと思ったからです。この動画の検索上位になる結果は、客観的な成果として表れています。したがって、このような結果を作ったことによって、多くの人に認められ、私たちの言葉の重みが変わって来たという実感を持っています。この成果は、地域のみなさんの思い合っての成果であり、良い人間関係が築けた結果だと思っています。全国の地域のみなさまに感謝が尽きません。

また、コロナ禍で活動することができなくなった学生が、この動画を見て「那須塩原市に住み込んで活動をやりたい」と売り込みに来てくれました。大学生版のワーケーションともいえる「スタディケーション」という形で大学生が住み込みで活動するというモデルも動き始めました。このように動画配信をきっかけにインタビューに答えてくださった地域のみなさまへの取材依頼や、新たなお客様獲得にも繋がり始めたケースもあるようです。

河内長野市の取り組みでは、河内長野市の魅力を発信するとともに、旅館「南天苑」では、未来のお客様づくりの視点を持って動画を撮影しました。ここでは、インタビューした学生は、夢への第1歩として、新たな活躍のきっかけになりました。

このようにこれからの時代は、地域のニュースとなる取り組みは、自ら作り出すことができる時代になったといえます。安価に負担を下げて、たくさんの話題を作り、楽しい様子を発信することが知名度向上への第1歩だと考えます。

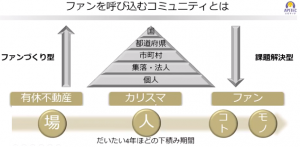

まとめますと「ファンを呼び込むコミュニティ」とは、カリスマ性のある人がいて、そこをつなぐ若い人などがいて、ファンを作っていく、そしてモノ・コトを作っていきます。

そのためには、地域との関係づくりが要です。だいたい4年間下積み期間がかかりますが、根気強く取り組んでいます。

「観光」は地域の人たちがコンテンツを作り、お客様がいて成立します。

これまでのお客様の観光する目的は、「ストレス発散」「思い出づくり」「家族サービス」「趣味の満喫」「自分探し」などだったのですが、新型コロナウイルスの影響で目的が達成できなくなってきています。コロナ禍で新たに、「都心離れ」「静かな場所で特別な時間」「他拠点生活」などのニーズも高まってきました。したがって、アフターコロナの時代における観光は、これまでの目的に加えて、「都心離れ」「静かな場所で特別な時間」「他拠点生活」などのニーズも考慮する必要があると思われます。このようなニーズを地域の人が汲み取って、都心疲れをした人を受け入れる環境を作ることが大切です。そして、このようなサービスを地域の人と地域外の人と一緒になって作っていくことが、本来の「地方創生」につながると思っています。

近年の顧客のニーズは、「快適感」「贅沢感」「特別感」でした。これからの時代は、これらに加えて「仲間感」というものが重要視されると考えます。これから元気になる地域は、地域の人が地域外の人を受け入れ、一緒になってモノ・コトを作っていく時代だと思いますと結ばれました。

【Q&A】

Q1(星乃):自治体と話をするとき、事業の目的を求められることが多いと思うのですが、いかがですか?

A1:自治体案件の場合、結果的には、課題から目的を描く形でストーリーを作ることになると思います。その場合は、最初に自治体の方に「この事業の中心になって活動してくれる地元の方はおられますか?」とお尋ねします。そして、地元の方の思いを組み上げて、その思いが自治体の掲げる課題と合致しているかを考えて、伴走するのが私たちの役割だと思っています。

自治体さんは「絵に描いた餅」のようなストーリーをあげられることが多いです。その場合は、「誰がやるんですか?」と問い返しています。たいていの場合は、「誰もいないです」との答えが返ってきます。しかしながら、一所懸命頑張っている方はおられます。すなわち、「誰もいないのでなく、探す気が無かった」というケースがほとんどです。そのため、「そのような方を探しにいく」ここがスタートだと思います。事業の本当の目的は、地域で実戦してくださる方を見つけ出すことだと思います。

Q2(福嶋):地元のキーマンとの関係を大切にした後、キーマンの方に成功するように持っていくのには、どのようにすれば良いでしょうか?

A2:あまり高い目標を掲げないことです。キーマンの方が「何かをやりたいと思っている時に、孤独を感じているケースがままあります」、その方は「シンプルに話を聞いてほしい」だけの場合もあります。一緒に話を聞いて、それを形にして、それを積み上げるだけで、信頼関係はできて、成功に近づくことができます。関わる立ち位置も大切です。私のようなよそ者が関わる場合、成果は、地元の方のものにしておくことが大切だと思います。

Q3(釼菱):地域の子供達が大学に出て行った後、地域に帰ってきてもらうために、子供達に地域のことをよく知ってもらったり、大人たちと付き合ってもらったりすることが大切だと思うのですがいかがでしょうか。

A3:地域の子供達との触れ合いは、親御さんの賛同も必要になり、一番必要なことは「ママさん世代にどうコミットしていくか」が課題かなと思います。今の時代、子供達を危険にさらしたくないとの感情を持つ方が多く、親子の体験企画を作っていくことも大事だと思います。

茨城県筑西市で取り組んで良かったと思う事例として、地域おこし協力隊制度を活用して、「大学生が週末など月8日間活動」するとうものがあげられます。先ほどの質問で、京都府北部で活動されているとおっしゃっていましたので、同じように「京都市や大阪市などの大学に通っている学生に週末だけ地域で活動してもらう」制度を地元の自治体が作って、大学に行く前の高校生のうちに知ってもらい、ロードマップを引いてあげることが大切だと思います。

今年度より、総務省の「地域おこしインターン」という制度が始まりました。例えば夏休みなど長期休暇中に参加しやすい制度を作ることもできると思います。

知的財産研究部会開催(11月6日)のお知らせ

関西ベンチャー学会知的財産研究部会開催のお知らせ

日時 11月6日(土)10:00~11:30

ZOOM開催

ご講演題

「(仮題)大学発ベンチャー育成:産官学連携の現場から(法務や知財の話題を中心に)」

講師ご紹介

弁護士法人SACI 京都アカデミア法律事務所

弁護士 岡 本 哲 也 様(関西ベンチャー学会会員)

京都アカデミア法律事務所は、京都大学産官学連携本部法務部門に所属していた弁護士が京都大学キャンパス内に設立された法律事務所に移籍されたことによりスタートしました。日本及び世界の大学による学術成果を社会に実装することを法的側面から支援することを使命とされています。

岡本哲也弁護士は、関西経済連合会にて、ベンチャービジネス創出・育成関連業務、規制改革関連業務などに従事された後、法科大学院を経て弁護士登録されておられます。京都大学産官学連携本部法務部門では、クリニカルバイオリソース活用会社の設立をめぐる法的ストラクチャー構築関連業務を主任された他、英文契約を含め年間200件を超える研究契約支援法務を担当されてきました。また、ベンチャーキャピタルによる投資案件や、京都大学内外のベンチャー企業からの多種多様な相談案件など、ベンチャー関連法務を多数担当されておられます。

参加ご希望の方は林(shigeki.hayashi@oit.ac.jp)までご連絡ください。

ZOOMのURLをご連絡いたします。

参加よろしくお願いいたします。

第28回九州研究部会・第6回 中部経済研究部会合同研究会開催のお知らせ

関西ベンチャー学会九州研究部会と中部経済研究部会、合同発表会を開催いたします。

日時 11月23日火曜日(勤労感謝の日)19時から21時( Zoomによる遠隔開催 )

研究会終了後21時から22時までZoomにて懇親会開催予定。

経済学や経営学をはじめ社会科学・人文科学・自然科学分野の発表をお待ちしています。

ぜひ、ご参加ください。またお知り合いの先生や経営者に一声、おかけください。

よろしくお願いいたします。

第27回九州研究部会開催ご報告

第27回九州研究部会の合同研究会を開催させていただきました。

九州研究部会 主査 金津 謙(実践女子大学)

幹事 宮脇 敏哉(四天王寺大学)

深見 環(四天王寺大学)

日時 2021年7月7日(水曜日)19:00から21:00まで

場所 Zoom(実践女子大学)による遠隔開催

発表者

1 宮脇敏哉 四天王寺大学 ①国際問題解決のSDGsの一考察

~SDGsの5、ジェンダー平等を実現しよう~

②国際問題解決としての社会貢献SDGsの一考察

~SDGsの10、人や国の不平等をなくそう~

3 金津 謙 実践女子大学 GAFA分割法案の行方と競争秩序

4 林 勝裕 保健医療経営大学 地域特産品によるブランディング戦略

5 手嶋慎介 愛知東邦大学

共同発表者 Kanameya -カナメヤ- 代表 松井健斗

産官学連携による若者支援を通した地域活性化の取り組み

~ベンチャー研究におけるリーダーシップ教育の視点~

6 寺田篤史 徳山大学 持続可能な開発目標(SDGs):何が持続する?

7 中嶋克成 徳山大学 限界集落での災害復興における大学の役割

~平成30年豪雨災害被災地区 小成川集落への「地域ゼミ」の関わりから~

8 庄司一也 帝京平成大学 オンラインの学習経験を活かした教室授業でのコンピュータ支援によるアクティブ・ラーニングの試み

コロナウィルス流行により、オンラインでの開催となりました。

研究会の後、オンライン懇親会を開催しました。

今後もこうした研究会を開催していきたいと考えております。

多くの皆様の参加をお待ちしております。

第26回九州研究部会・第5回 中部経済研究部会合同研究会開催ご報告

第26回九州研究部会・第5回中部経済研究部会合同研究会を開催させていただきました。

九州研究部会 主査 金津 謙(実践女子大学)

幹事 宮脇 敏哉(四天王寺大学)

深見 環(四天王寺大学)

日時 2021年3月1日(月曜日) 18:00から20:00まで

場所 Zoom(実践女子大学)による遠隔開催

発表者

1 宮脇敏哉 徳山大学 社会貢献のSDGsの一考察

~SDGsの10、人や国の不平等をなくそう~

2 岩田一男 関西学院大学 PC演習のオンライン授業

~学生アンケートの春学期と秋学期の比較調査~

3 金津 謙 実践女子大学 コロナ禍における法学入門教育と遠隔授業

4 手嶋慎介 愛知東邦大学 大学間連携による地域ビジネス教育

共同研究発表者 西川三恵子、堂野崎融、貝掛祥広、正田淳一(九州共立大学)

5 寺田篤史 徳山大学 中層の規範としてのSDGs

6 中嶋克成 徳山大学 ドイツ型租税法律主義の歴史的展開

7 庄司一也 帝京平成大学 オンライン授業の設計・実践に関する一考察

~従来の教育・学習と比較して~

コロナウィルス流行により、オンラインでの開催となりました。

オンライン故に、開催場所に制約されることなく遠隔地からの参加もあり、新しい開催方法として感慨深かった研究会でした。

研究会の後、オンライン懇親会を開催しました。

今後もこうした研究会を開催していきたいと考えております。

多くの皆様の参加をお待ちしております。